|

|

|

´┐Ż

Les ´┐Żtangs |

|

| ´┐Ż |

|

´┐Ż |

|

´┐Ż |

|

´┐Ż |

|

´┐Ż |

|

´┐Ż |

|

´┐Ż |

|

|

´┐Żtang d'amont et d'aval |

´┐Ż |

´┐Żtang d'amont vide |

´┐Ż |

Lachapelle vue d'´┐Żloie |

´┐Ż |

´┐Żtang

Ludwig, v´┐Żronne |

´┐Ż |

P´┐Żche ´┐Ż la v´┐Żronne |

´┐Ż |

´┐Żtang

v´┐Żronne |

´┐Ż |

Malsaucy en

p´┐Żche |

| ´┐Ż |

´┐Ż |

´┐Ż |

´┐Ż |

´┐Ż |

´┐Ż |

´┐Ż |

´┐Ż |

´┐Ż |

´┐Ż |

´┐Ż |

´┐Ż |

´┐Ż |

|

´┐Ż |

|

´┐Ż |

|

´┐Ż |

|

´┐Ż |

|

´┐Ż |

|

´┐Ż |

|

|

´┐Żtang de la courbe chauss´┐Że |

´┐Ż |

Chaux 1951 |

´┐Ż |

Lachapelle 1951 |

´┐Ż |

BD Ortho_2002 |

´┐Ż |

1951-2002 |

´┐Ż |

Densification des ´┐Żtangs |

´┐Ż |

Piedmont s/s vosgien |

| ´┐Ż |

´┐Ż |

´┐Ż |

´┐Ż |

´┐Ż |

´┐Ż |

´┐Ż |

´┐Ż |

´┐Ż |

´┐Ż |

´┐Ż |

´┐Ż |

´┐Ż |

|

|

|

|

´┐Ż

MUTATION DES PAYSAGES -

Les ´┐Żtangs du Malsaucy |

|

| ´┐Ż |

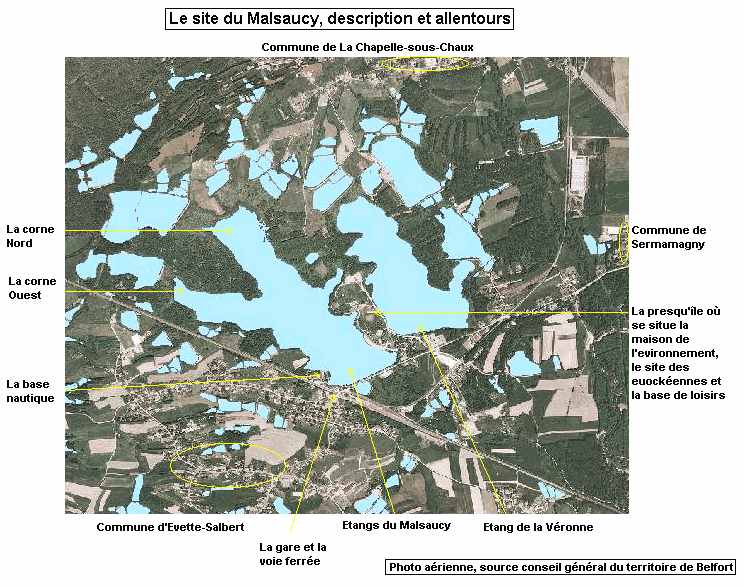

Les ´┐Żtangs du Malsaucy, un site partag´┐Ż:

Le site du Malsaucy est un t´┐Żmoin original de l´┐Ż´┐Żvolution de

la soci´┐Żt´┐Ż. Il porte en lui les traces des mutations p´┐Żriurbaines qu´┐Ża connu le

nord du Territoire de Belfort.

Ces mutations seront d´┐Żvelopp´┐Żes dans ce dossier, d´┐Żabord

historiques puis actuelles, elles suivent l´┐Ż´┐Żvolution de Belfort et de son

territoire.

Le Malsaucy, un site touristique p´┐Żri-urbain tr´┐Żs fr´┐Żquent´┐Ż:

Le Malsaucy, avec sa surface de 64 ha, est le plus grand

´┐Żtang du Territoire de Belfort. Il s'´┐Żtend sur 3 communes : Evette Salbert,

Lachapelle sous Chaux et Sermamagny.

Ses dimensions sont respectivement´┐Ż:1.5 km de long sur 300 ´┐Ż

500 m de large. Il appartient au d´┐Żpartement depuis les ann´┐Żes 70. La corne Nord

Est est prot´┐Żg´┐Że par un arr´┐Żt´┐Ż pr´┐Żfectoral.

De part sa situation p´┐Żri-urbaine (7 km du centre de

Belfort), l'´┐Żtang du Malsaucy fait l'objet d'une forte fr´┐Żquentation durant les

week-end et la belle saison. Pour faire face ´┐Ż cette affluence, il poss´┐Żde une

base nautique, une plage o´┐Ż la baignade est autoris´┐Że, une maison de

l'environnement. De plus tous les ´┐Żt´┐Żs, le site du Malsaucy accueille pendant

trois jours le festival des Eurock´┐Żennes.

´┐Ż |

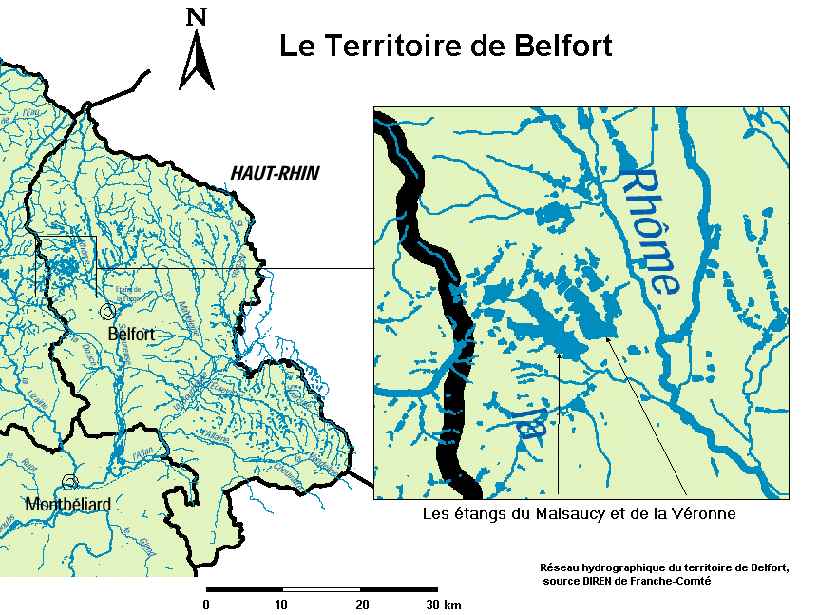

Un site argilo-sableux propice aux zones mar´┐Żcageuses´┐Ż:

La zone des ´┐Żtangs du Malsaucy repose sur une assise de gr´┐Żs

permien (derni´┐Żre p´┐Żriode de l'´┐Żre primaire, faisant suite au carbonif´┐Żre).

Cette formation est assez puissante puisqu'un sondage r´┐Żalis´┐Ż ´┐Ż Rougegoutte

(commune voisine) a r´┐Żv´┐Żl´┐Ż une ´┐Żpaisseur de 266 m et un autre ´┐Ż Chaux (´┐Ż

proximit´┐Ż de Lachapelle sous Chaux) d'une ´┐Żpaisseur de 102 m.

Ce gr´┐Żs constitue en grande partie les collines d'Errevet,

Evette, Sermamagny et Chaux. En se d´┐Żsagr´┐Żgeant sous l'action des intemp´┐Żries,

le gr´┐Żs permien lib´┐Żre une ar´┐Żne argilo-sableuse (sable grossier provenant de

l'alt´┐Żration des roches) dont les mat´┐Żriaux colmatent les bas fonds, favorisant

l'existence de zones mar´┐Żcageuses. C'est dans ces d´┐Żpressions qu'a ´┐Żt´┐Ż cr´┐Ż´┐Żs la

majorit´┐Ż des ´┐Żtangs constituant le site du Malsaucy.

La terre provenant de la d´┐Żcomposition du gr´┐Żs est tr´┐Żs

reconnaissable de part sa couleur rouge qui est d'ailleurs ´┐Ż l'origine de

plusieurs noms de villages et de lieux dits de la zone sous vosgienne (ex : Rougegoutte).

|

|

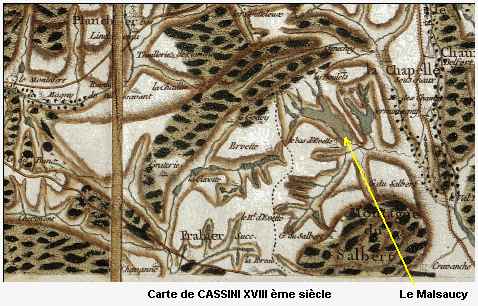

La ´┐Ż´┐ŻMauvaise chauss´┐Że´┐Ż´┐Ż au sens ´┐Żtymologique´┐Ż:

Au d´┐Żpart, la digue de cet ´┐Żtang ´┐Żtait tr´┐Żs archa´┐Żque. Elle

´┐Żtait constitu´┐Że de blocs rocheux plus ou moins colmat´┐Żs entre eux. Elle serait

l'origine ´┐Żtymologique du mot Malsaucy (mauvaise chauss´┐Że) qui d´┐Żsignait le

mauvais ´┐Żtat de cette digue ´┐Ż une ´┐Żpoque o´┐Ż celle-ci ´┐Żtait souvent d´┐Żgrad´┐Że par

les crues et constituait la principale route entre Evette et Sermamagny.

Une mutation des usages au cours du temps´┐Ż: histoire d´┐Żun site´┐Ż:

1565 : premi´┐Żre mention de l'´┐Żtang du Malsaucy dans les textes. 1565 : premi´┐Żre mention de l'´┐Żtang du Malsaucy dans les textes.

1571 : premi´┐Żre mention de

l'´┐Żtang du Malsaucy sur un acte notari´┐Ż. 1571 : premi´┐Żre mention de

l'´┐Żtang du Malsaucy sur un acte notari´┐Ż.

Le Territoire de Belfort

compte de tr´┐Żs nombreux ´┐Żtangs : plus de 1500. D'apr´┐Żs certains historiens ce

sont des raisons d'ordre ´┐Żconomique mais ´┐Żgalement religieuses qui pouss´┐Żrent

certains propri´┐Żtaires terriens ´┐Ż convertir une partie de leurs terrains en

´┐Żtangs. Le Territoire de Belfort

compte de tr´┐Żs nombreux ´┐Żtangs : plus de 1500. D'apr´┐Żs certains historiens ce

sont des raisons d'ordre ´┐Żconomique mais ´┐Żgalement religieuses qui pouss´┐Żrent

certains propri´┐Żtaires terriens ´┐Ż convertir une partie de leurs terrains en

´┐Żtangs.

D'une part la n´┐Żcessit´┐Ż de

valoriser certains terrains, peu propices ´┐Ż l'agriculture : sols pauvres et

situ´┐Żs dans des zones mar´┐Żcageuses. La production de poisson, et notamment de

carpes constituait une source de revenus compl´┐Żmentaires tr´┐Żs appr´┐Żci´┐Że ´┐Ż des

p´┐Żriodes o´┐Ż des difficult´┐Żs ´┐Żconomiques ´┐Żtaient parfois tr´┐Żs importantes. D'une part la n´┐Żcessit´┐Ż de

valoriser certains terrains, peu propices ´┐Ż l'agriculture : sols pauvres et

situ´┐Żs dans des zones mar´┐Żcageuses. La production de poisson, et notamment de

carpes constituait une source de revenus compl´┐Żmentaires tr´┐Żs appr´┐Żci´┐Że ´┐Ż des

p´┐Żriodes o´┐Ż des difficult´┐Żs ´┐Żconomiques ´┐Żtaient parfois tr´┐Żs importantes.

D'autre part, l'obligation qui

´┐Żtait faite aux fid´┐Żles de faire ´┐Ż maigre ´┐Ż en p´┐Żriode de car´┐Żme ainsi que

certains jours de la semaine (mercredi et vendredi). La consommation de poisson

permettait ´┐Żgalement de profiter d'une nourriture un peu plus vari´┐Że et plus

consistante que celle qui ´┐Żtait le lot de la population ´┐Ż cette ´┐Żpoque : l´┐Żgumes

et c´┐Żr´┐Żales. D'autre part, l'obligation qui

´┐Żtait faite aux fid´┐Żles de faire ´┐Ż maigre ´┐Ż en p´┐Żriode de car´┐Żme ainsi que

certains jours de la semaine (mercredi et vendredi). La consommation de poisson

permettait ´┐Żgalement de profiter d'une nourriture un peu plus vari´┐Że et plus

consistante que celle qui ´┐Żtait le lot de la population ´┐Ż cette ´┐Żpoque : l´┐Żgumes

et c´┐Żr´┐Żales.

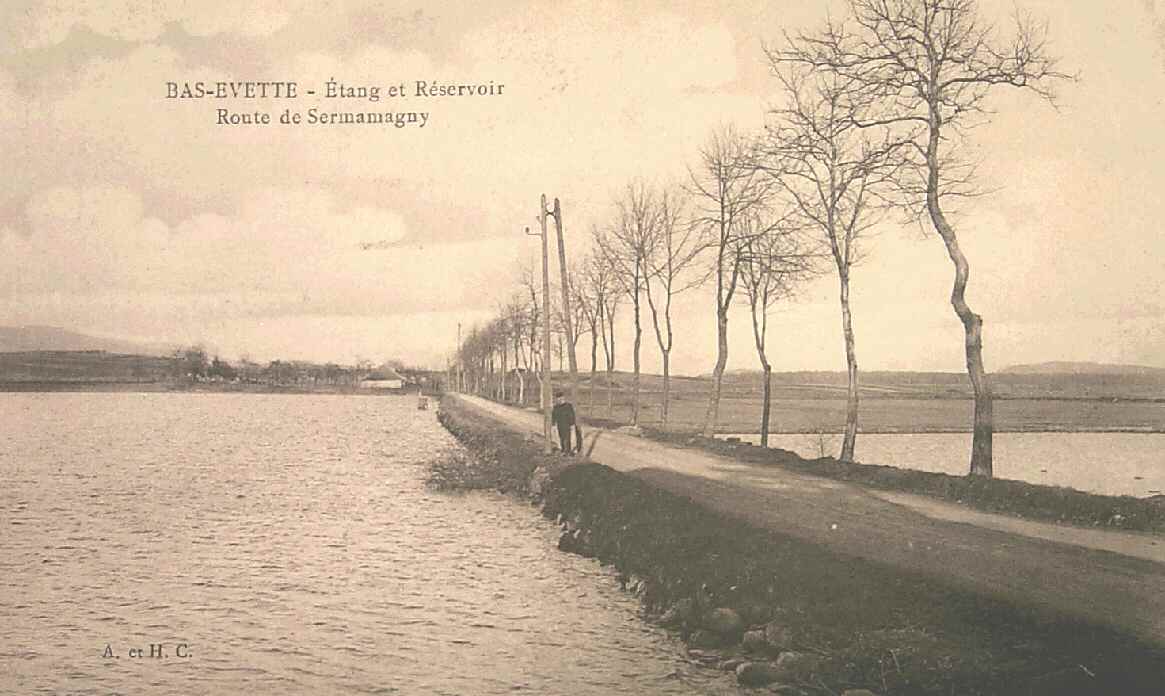

A la fonction d'´┐Żtang

piscicole, il faut ajouter ´┐Ż partir du XVIII´┐Żme si´┐Żcle, p´┐Żriode ´┐Ż

laquelle l'industrie belfortaine ´┐Żtait florissante, une fonction industrielle. A

cette ´┐Żpoque, la Savoureuse (cours d´┐Żeau traversant Belfort et une partie du

Territoire) alimentait et fournissait l'´┐Żnergie aux forges de Belfort. En ´┐Żt´┐Ż,

p´┐Żriode de basses eaux, l'eau manquait et toute l'industrie m´┐Żtallurgique

belfortaine freinait son activit´┐Ż ou s'arr´┐Żtait. A la fonction d'´┐Żtang

piscicole, il faut ajouter ´┐Ż partir du XVIII´┐Żme si´┐Żcle, p´┐Żriode ´┐Ż

laquelle l'industrie belfortaine ´┐Żtait florissante, une fonction industrielle. A

cette ´┐Żpoque, la Savoureuse (cours d´┐Żeau traversant Belfort et une partie du

Territoire) alimentait et fournissait l'´┐Żnergie aux forges de Belfort. En ´┐Żt´┐Ż,

p´┐Żriode de basses eaux, l'eau manquait et toute l'industrie m´┐Żtallurgique

belfortaine freinait son activit´┐Ż ou s'arr´┐Żtait.

Les ma´┐Żtres des forges de Belfort eurent alors l'id´┐Że de

retenir l'eau au printemps dans des r´┐Żservoirs : l'´┐Żtang des forges puis l'´┐Żtang

du Malsaucy jou´┐Żrent ce r´┐Żle de retenue pour compenser le manque d'eau en

p´┐Żriode estivale. Cette utilisation du Malsaucy cessa avec l'apparition des

moteurs ´┐Ż vapeur.

´┐Ż |

Au d´┐Żbut du XX´┐Żme

si´┐Żcle, les activit´┐Żs de loisirs se d´┐Żvelopp´┐Żrent sur l'´┐Żtang du Malsaucy :

p´┐Żche, baignade et promenade en barque. Cette vocation d'´┐Żtang de loisirs s'est

encore renforc´┐Że depuis les ann´┐Żes 70, lorsque le conseil g´┐Żn´┐Żral a achet´┐Ż cet

´┐Żtang pour en faire un p´┐Żle vert ´┐Ż l'´┐Żchelle du d´┐Żpartement. Au d´┐Żbut du XX´┐Żme

si´┐Żcle, les activit´┐Żs de loisirs se d´┐Żvelopp´┐Żrent sur l'´┐Żtang du Malsaucy :

p´┐Żche, baignade et promenade en barque. Cette vocation d'´┐Żtang de loisirs s'est

encore renforc´┐Że depuis les ann´┐Żes 70, lorsque le conseil g´┐Żn´┐Żral a achet´┐Ż cet

´┐Żtang pour en faire un p´┐Żle vert ´┐Ż l'´┐Żchelle du d´┐Żpartement.

Aujourd'hui, outre la baignade, de tr´┐Żs nombreuses activit´┐Żs sont propos´┐Żes :

voile, p´┐Żdalo, tir ´┐Ż l'arc, mini-golf... Aujourd'hui, outre la baignade, de tr´┐Żs nombreuses activit´┐Żs sont propos´┐Żes :

voile, p´┐Żdalo, tir ´┐Ż l'arc, mini-golf...

|

|

Le Malsaucy et sa digue. Au fond, ´┐Ż gauche : la base de loisir |

| ´┐Ż |

|

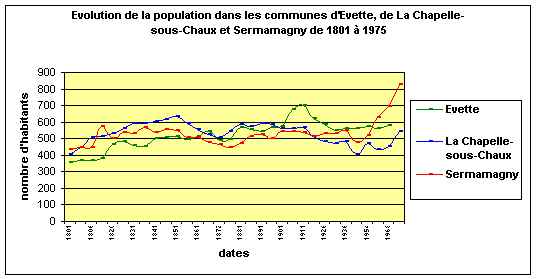

Un site acteur de l´┐Ż´┐Żvolution sociale´┐Ż:

L'histoire de l'´┐Żvolution des populations encadrant le site

du Malsaucy est r´┐Żv´┐Żlateur d'un mode de vie difficile. Le Malsaucy, pr´┐Żsent dans

la vie, voire la survie de ces gens, est un acteur particulier. Les textes qui

suivent sont ´┐Ż analyser avec le graphique ci dessous.

De 1801 ´┐Ż 1851 : les courbes connaissent une ascension

modeste avec, cependant, pour la commune de Sermamagny, la marque de l'effet du

si´┐Żge de Belfort en 1814. Evette sera touch´┐Że ´┐Ż deux reprises par les ´┐Żpid´┐Żmies

de chol´┐Żra qui s´┐Żviront en 1832, 1834 et 1855 .

De 1851 ´┐Ż 1856 : le nombre d'habitants diminue sensiblement.

La crise ´┐Żconomique de 1846-1847 se traduit par une hausse de mortalit´┐Ż et une

baisse de f´┐Żcondit´┐Ż.

De 1852-1870, Le Second Empire : Malgr´┐Ż la reprise attest´┐Że de

la f´┐Żcondit´┐Ż, la population ne retrouve pas les rythmes ant´┐Żrieurs de

croissance, parce que le niveau de mortalit´┐Ż se maintient ´┐Ż un palier ´┐Żlev´┐Ż, qui

gomme les progr´┐Żs modestes de la natalit´┐Ż.

De 1870-1871 : La guerre franco-allemande, avec le si´┐Żge de

Belfort, sont le dernier ´┐Żl´┐Żment externe de renversement.´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż Elle ne se traduit que

tardivement sur la statistique des naissances. Ainsi, entre 1866 et 1872, la

commune d'Evette perdra un peu moins de 10% de sa population passant de 543 ´┐Ż

489 habitants. Les pertes seront plus l´┐Żg´┐Żres pour les communes de

La-chapelle-sous-Chaux et Sermamagny. 1870-1871, deux ann´┐Żes o´┐Ż les ´┐Żpid´┐Żmies de

variole, de typho´┐Żde, de dysenterie ont ´┐Żt´┐Ż encore plus meurtri´┐Żres que les

combats.

De 1871-1914 : C'est, ´┐Ż l'´┐Żchelle du pays, le temps de la

stagnation, d´┐Żbouchant sur une absence totale de croissance. Aussi, ´┐Ż Evette et

Sermamagny, force est de constater qu'il n'en est rien. En effet, ces deux

communes enregistrent des taux de croissance avoisinant les 30% pour la premi´┐Żre

et 10% pour la seconde; La-chapelle-sous-Chaux stagnant avec un taux inf´┐Żrieur ´┐Ż

2%.

Dans le m´┐Żme temps, Belfort s'offre le luxe de voir sa

population multiplier par cinq, passant de 8030 habitants en 1870 ´┐Ż 39301 en

1925, soit un taux d'accroissement de 390% ( il sera ´┐Ż la m´┐Żme ´┐Żpoque de 37,5%

pour le d´┐Żpartement ).

Ce n'est certes pas l'accroissement naturel qui a ´┐Żt´┐Ż ´┐Ż

l'origine de cette explosion d´┐Żmographique, mais l'immigration . Celle-ci n'a

pas ´┐Żt´┐Ż continue . Elle se pr´┐Żsente sous forme de flots successifs qui furent

d´┐Żclench´┐Żs par les travaux de fortification et par le fait que l'Alsace est

devenue allemande.

La p´┐Żriode d'entre deux guerres semble caract´┐Żris´┐Że par une

chute du nombre d'habitants dans chacune des trois communes d'´┐Żtude et ce

jusqu'en 1946. La-chapelle-sous-Chaux est la commune la plus touch´┐Że, perdant

entre 1921 et 1946 presque le quart de sa population initiale.

Apr´┐Żs 1945 : On assiste apr´┐Żs la guerre ´┐Ż un d´┐Żcollage

d´┐Żmographique, important et spectaculaire pour la commune de Sermamagny, moindre

et diff´┐Żr´┐Ż pour La-chapelle-sous-Chaux, et quasi inexistant pour Evette.

On constate ´┐Żgalement apr´┐Żs les ann´┐Żes 1945-1946 ´┐Ż une

concentration d'arrivants, non pas dans la grande ville o´┐Ż se trouvent les

usines et qui est d´┐Żj´┐Ż surpeupl´┐Że, mais dans les villages ruraux des environs,

transform´┐Żs en communes-dortoirs, en attendant l'´┐Żrection de cit´┐Żs HLM.

Les communes d'accueil sont celles qui sont situ´┐Żes sur les

routes d'acc´┐Żs aux usines. C'est le cas bien ´┐Żvidemment de la commune de

Sermamagny plac´┐Że sur l'axe reliant Belfort ´┐Ż Giromagny. En une trentaine

d'ann´┐Żes, cette commune a gagn´┐Ż pas moins de 348 habitants, soit un taux

d'accroissement de 73%.

Toutes les communes du pays sous-vosgiens ne sont pas ´┐Ż

proprement parler, victimes de l'exode rural. Il s'agit plut´┐Żt d'un exode

agricole, puisque la population qui travaille ´┐Ż l'usine demeure au village.

La plupart des catastrophes naturelles qu´┐Żont connues ces

communes sont probablement le fait qu´┐Żune zone humide et mar´┐Żcageuse comme le

Malsaucy est souvent source de maladies. L´┐Żexamen toponymique des lieux montre

en effet que l´┐Żendroit n´┐Ż´┐Żtait pas id´┐Żalement sain´┐Ż: for´┐Żt et ´┐Żtangs de la

Vaivre (´┐Ż proximit´┐Ż du Malsaucy)´┐Ż; la Vaivre ou Vouivre ´┐Żtait, hormis

l´┐Żappellation mythologique romaine, ´┐Ż un lieu insalubre et peupl´┐Ż de serpents et

autres animaux fantastiques´┐Żmais dangereux´┐Ż.

L´┐Żendroit ´┐Żtait tout de m´┐Żme peupl´┐Ż puisque les ´┐Żtangs du

Malsaucy, en p´┐Żriode de disette et famines (nombreuses) ou encore de guerres et

si´┐Żges divers constituaient une source de nourriture non n´┐Żgligeable.

Cette t´┐Żnacit´┐Ż ´┐Ż rester en ces lieux s´┐Żest accrue avec

l´┐Żimmigration. Bon nombre d´┐Żalsaciens, fuyant l´┐Żoccupation prussienne se sont

r´┐Żfugi´┐Żs ´┐Ż Belfort et ses environs. N´┐Żayant plus ni biens ni argent pour

s´┐Ż´┐Żtablir ´┐Ż Belfort m´┐Żme, ces immigr´┐Żs durent habiter ailleurs. La proximit´┐Ż de

ces communes (la Chapelle sous Chaux, Evette et Sermamagny), leur lien avec les

´┐Żtangs du Malsaucy et l´┐Żemploi que ces gens pouvaient trouver ont favoris´┐Ż le

d´┐Żveloppement p´┐Żri-urbain de Belfort.

|

| ´┐Ż |

|

(voir annexe 1´┐Ż pour les donn´┐Żes chiffr´┐Żes)

|

| ´┐Ż |

|

Le Malsaucy, un site polyvalent´┐Ż:

On peut g´┐Żn´┐Żralement envisager plusieurs typologies des

am´┐Żnagements pour d´┐Żfinir un site :

selon sa fonction : production, protection, loisir... selon sa fonction : production, protection, loisir...

selon l'espace o´┐Ż il s'ins´┐Żre : urbain, p´┐Żri-urbain, rural,

naturel... selon l'espace o´┐Ż il s'ins´┐Żre : urbain, p´┐Żri-urbain, rural,

naturel...

selon son implantation : ponctuelle, lin´┐Żaire, sur une

surface. selon son implantation : ponctuelle, lin´┐Żaire, sur une

surface.

Ces typologies peuvent, le cas ´┐Żch´┐Żant, se superposer. C'est le cas des ´┐Żtangs du Malsaucy qui allient ´┐Ż la fois,

dans une surface p´┐Żri-urbaine, les fonctions de loisir, de protection et de

production.

Pour l'´┐Żtude des usages, le p´┐Żrim´┐Żtre d'´┐Żtude couvre

l'int´┐Żgralit´┐Ż de l'´┐Żtang principal du Malsaucy.

|

| ´┐Ż |

|

Les activit´┐Żs de loisirs´┐Ż:

L'ensemble des activit´┐Żs de loisirs ´┐Żtait au d´┐Żpart g´┐Żr´┐Ż par

l'Association D´┐Żpartementale de Plein Air (ADPA), cr´┐Ż´┐Że en 1965. Elles

s'articulent autour de trois p´┐Żles (baignade, base de loisirs, base nautique)

initialement indissoci´┐Żs.

La Baignade

: La Baignade

:

L'ADPA a pris en charge la baignade ´┐Ż partir des ann´┐Żes 1975.

Celle-ci ´┐Żtait int´┐Żgr´┐Że ´┐Ż la base de loisirs, cr´┐Ż´┐Że au m´┐Żme moment, et une

entr´┐Że payante ´┐Żtait demand´┐Że.

Une plage artificielle a ´┐Żt´┐Ż cr´┐Ż´┐Że pour am´┐Żliorer le confort

de la baignade. Un muret immerg´┐Ż a ´┐Żt´┐Ż ´┐Żdifi´┐Ż au Nord-Ouest de la zone de

baignade pour ´┐Żviter l'accumulation de s´┐Żdiments ´┐Ż cet endroit.

La baignade est limit´┐Że ´┐Ż un p´┐Żrim´┐Żtre surveill´┐Ż par des

ma´┐Żtres nageurs. La faible profondeur de l'´┐Żtang permet d'offrir des eaux de

temp´┐Żrature agr´┐Żable. Des pelouses ombrag´┐Żes entourent la plage.

La fr´┐Żquentation de ce site de baignade est importante. La

baignade ´┐Żtant une des activit´┐Żs de la base de loisirs, il n'est pas possible

d'en dissocier les fr´┐Żquentations. A partir de 1992, l'acc´┐Żs ´┐Ż la baignade est

devenu libre et gratuite.

Depuis 1994, le Conseil G´┐Żn´┐Żral g´┐Żre directement la base de

loisirs.

|

| La plage |

La Base de loisirs

: La Base de loisirs

:

Elle a ´┐Żt´┐Ż cr´┐Ż´┐Że dans les ann´┐Żes 1975. Jusqu'en 1992, elle int´┐Żgrait la

baignade, c'est-´┐Ż- dire que la plage et les pelouses environnantes ´┐Żtaient

closes. L'acc´┐Żs payant ´┐Ż toutes ces activit´┐Żs se faisait par une unique entr´┐Że.

Apr´┐Żs 1992, seul le mini-golf est payant.

La base de loisirs offre un panel d'activit´┐Żs :

- gratuites : jeux pour enfants, tennis de table, terrains de

volley, cours de tennis, all´┐Żes pour la p´┐Żtanque ;

- payantes : p´┐Żdalo et mini-golf.

Elle organise ´┐Żgalement des animations vari´┐Żes : contes,

musiques, saltimbanques, cin´┐Żma en plein air, chasses au tr´┐Żsor,...

La fr´┐Żquentation de cette derni´┐Żre a ´┐Żt´┐Ż estim´┐Że pour 1995 ´┐Ż

42.000 personnes. Le dimanche 16 juin 1996, la cl´┐Żmence de la m´┐Żt´┐Żo a attir´┐Ż

pr´┐Żs de 6000 personnes sur le site. La base de loisirs est ouverte les jours de

beau temps durant la p´┐Żriode du 31 mars au 15 juin et en continu du 16 juin au

1er septembre.

La Base nautique et annexes : La Base nautique et annexes :

Les activit´┐Żs nautiques sont ´┐Ż l'origine de l'ADPA, cr´┐Ż´┐Że en

1965. Jusqu'en 1975, la navigation ´┐Żtait pratiqu´┐Że ´┐Ż l'Etang des Forges (´┐Ż

Belfort).

´┐Ż

´┐Ż |

|

Vue Ouest, la future base nautique |

|

´┐Ż |

|

En 1975, l'ADPA d´┐Żbuta les activit´┐Żs nautiques au Malsaucy.

Jusqu'en 1974, l'association ne disposait que de structures l´┐Żg´┐Żres (caravanes,

hangars, ...).

Les b´┐Żtiments de la base nautique ont ´┐Żt´┐Ż ´┐Żdifi´┐Żs en 1984. A

partir de 1994, l'ADPA est d´┐Żgag´┐Że de la base de loisirs et se consacre

uniquement ´┐Ż la base nautique et au centre d'h´┐Żbergement.

Elle propose une s´┐Żrie d'activit´┐Żs de navigation : bateaux ´┐Ż

voile, planches ´┐Ż voile, cano´┐Ż kayaks, barques. Toutes les activit´┐Żs nautiques

sont ouvertes ´┐Ż tous.

La navigation se pratique sur l'ensemble de l'´┐Żtang hormis la

corne Nord prot´┐Żg´┐Że (zone de nidification) et le p´┐Żrim´┐Żtre de baignade.

Elle offre ´┐Żgalement la possibilit´┐Ż de pratiquer le tir ´┐Ż

l'arc. La base nautique est ouverte du 15 mars au 15 octobre, et sur demande

hors de cette p´┐Żriode.

|

| ´┐Ż |

|

| La base nautique

aujourd'hui |

| ´┐Ż |

|

En 1995, 4.500

personnes ont fr´┐Żquent´┐Ż cette base dont 1.400 scolaires/´┐Żtudiants et 1.000

personnes en groupes constitu´┐Żs.

Un centre d'h´┐Żbergement pour collectivit´┐Żs, groupes et

individuels :

Ce centre ouvert en 1996 est situ´┐Ż ´┐Ż proximit´┐Ż imm´┐Żdiate de

la base nautique et d´┐Żpend de celle-ci. Il accueille des groupes li´┐Żs ´┐Ż cette

derni´┐Żre mais aussi des groupes externes.

Il propose ´┐Żgalement une prestation de type h´┐Żteli´┐Żre pour

des personnes qui ne viennent pas en groupes constitu´┐Żs.

|

| ´┐Ż |

|

La promenade :

La promenade :

La fr´┐Żquentation se concentre sur les chemins suivants :

- le G.R.5. qui passe entre l'´┐Żtang du Malsaucy et celui de

la V´┐Żronne,

- le tour de la V´┐Żronne,

- le sentier de d´┐Żcouverte situ´┐Ż ´┐Ż proximit´┐Ż de la Maison

D´┐Żpartementale de l'Environnement. Ce sentier de d´┐Żcouverte est prolong´┐Ż et ´┐Żquip´┐Ż d'un

observatoire, il induit donc un d´┐Żveloppement de l'activit´┐Ż de promenade.

|

| ´┐Ż |

Les Eurok´┐Żennes : Les Eurok´┐Żennes :

Depuis 1989, un important festival de musique rock a lieu sur le site du Malsaucy.

Cette manifestation se d´┐Żroule au d´┐Żbut du mois de juillet,

et dure 3 ´┐Ż 4 jours. Le montage et le d´┐Żmontage s'´┐Żtendent sur environ 6

semaines. Cette manifestation draine un nombre important de spectateurs, 70.000

en 1995. En 2008, pour sa 20eme ´┐Żdition, les Eurock´┐Żennes de Belfort

ont accueilli 100 000 festivaliers sur l´┐Żespace naturel pr´┐Żserv´┐Ż du Malsaucy.

www.eurockeennes.fr

www.eurockeennes.fr

|

| ´┐Ż |

|

Analyse des usages´┐Ż:

Lorsque l´┐Żon pose la question aux utilisateurs du site´┐Ż:

´┐Ż´┐ŻPour vous, que repr´┐Żsente le site du Malsaucy´┐Ż?´┐Ż´┐Ż, 4/5´┐Ż des r´┐Żponses se

tournent vers la base de loisir et la baignade. Pour une grande majorit´┐Ż des

belfortains, le Malsaucy est avant tout leur lieu de baignade privil´┐Żgi´┐Ż.

On observe peu de r´┐Żponses tourn´┐Żes vers l´┐Żaspect protection

de la nature et encore moins sur les activit´┐Żs telles que la base nautique ou

les Eurock´┐Żennes, tr´┐Żs ponctuelles.

|

| ´┐Ż |

|

Les activit´┐Żs du secteur primaire´┐Ż: |

| ´┐Ż |

La pisciculture : La pisciculture :

Sur l'´┐Żtang du Malsaucy, elle est pratiqu´┐Że de mani´┐Żre

extensive (environ 8 tonnes de poissons par an) par la f´┐Żd´┐Żration des

associations de p´┐Żche du Territoire de Belfort.

Un cahier des charges est ´┐Żtabli entre celle-ci et le

propri´┐Żtaire, le Conseil G´┐Żn´┐Żral. Ce cahier des charges fixe notamment une

vidange annuelle ´┐Ż effectuer entre le 15 octobre et le 1er d´┐Żcembre et une

remise en eau pour le 15 d´┐Żcembre. Ce rythme de vidange a ´┐Żt´┐Ż mis en place en

1979 afin de se d´┐Żbarrasser du Poisson-chat qui prolif´┐Żre. La p´┐Żche ´┐Ż la ligne a

´┐Żt´┐Ż interdite ´┐Ż ce moment car il semblait qu'elle favorisait le Poisson-chat (du

fait de l'amor´┐Żage). La production est r´┐Żcup´┐Żr´┐Że par les membres de la

f´┐Żd´┐Żration des associations de p´┐Żche. L'´┐Żtang n'est plus amend´┐Ż ni chaul´┐Ż depuis

une quinzaine d'ann´┐Żes, suite au d´┐Żveloppement des activit´┐Żs de loisirs sur le

site.

Les autres ´┐Żtangs appartiennent ´┐Ż des personnes priv´┐Żes. Ceux

situ´┐Żs dans le p´┐Żrim´┐Żtre d'´┐Żtude ne font plus l'objet d'une v´┐Żritable activit´┐Ż

commerciale. Certains sont m´┐Żme abandonn´┐Żs et en voie de recolonisation par la

v´┐Żg´┐Żtation.

Les principales esp´┐Żces de poissons peuplant ces ´┐Żtangs sont

la Carpe, le Gardon, le Brochet, la Perche ainsi que des esp´┐Żces non d´┐Żsir´┐Żes

comme le Poisson-chat.

La p´┐Żche est un ph´┐Żnom´┐Żne social. Dans le Territoire de

Belfort, on compte 22 associations de p´┐Żche.

|

|

Photo : MICLO Hugues |

| ´┐Ż |

|

La sylviculture

: La sylviculture

:

II est possible de distinguer trois attitudes face aux

formations foresti´┐Żres :

- la for´┐Żt communale d'Evette-Salbert est en fin de

conversion d'un r´┐Żgime de taillis sous futaie en un r´┐Żgime de futaie irr´┐Żguli´┐Żre par

bouquets (pour les parties concernant le site d'´┐Żtude) ;

- la for´┐Żt priv´┐Że exploit´┐Że sans plan de gestion dont les

parcelles sont souvent inf´┐Żrieures ´┐Ż 25 ha.

- la for´┐Żt priv´┐Że inexploit´┐Że : il s'agit de formations

foresti´┐Żres pionni´┐Żres et post-pionni´┐Żres ayant recolonis´┐Ż spontan´┐Żment les milieux

agricoles abandonn´┐Żs, aucune trace de sylviculture n'y a ´┐Żt´┐Ż d´┐Żcel´┐Że.

|

| ´┐Ż |

| La protection

de la nature : |

| ´┐Ż |

La zone de nidification prot´┐Żg´┐Że : La zone de nidification prot´┐Żg´┐Że :

Un arr´┐Żt´┐Ż pr´┐Żfectoral du 18 avril 1973 interdit au public de

p´┐Żn´┐Żtrer (aussi bien en bateaux qu'´┐Ż pieds) dans la corne Nord.

L'objectif de ce dernier est de permettre la nidification des

oiseaux dans une relative tranquillit´┐Ż. Cet arr´┐Żt´┐Ż fait suite aux pressions de l'A.B.P.N.

(Association Belfortaine de Protection de la Nature) qui demandait la protection

des deux cornes de l'Etang. La corne Ouest n'a pas ´┐Żt´┐Ż retenue car son int´┐Żr´┐Żt

est moindre, l'explication avanc´┐Że ´┐Żtant le d´┐Żrangement occasionn´┐Ż par la voie

ferr´┐Że qui passe ´┐Ż proximit´┐Ż.

|

| ´┐Ż |

L'´┐Żducation ´┐Ż la nature : L'´┐Żducation ´┐Ż la nature :

Depuis janvier 1995, la Maison D´┐Żpartementale de

l'Environnement, situ´┐Że au c´┐Żur du site, propose diverses

activit´┐Żs d'´┐Żducation ´┐Ż la nature : expositions, visites

guid´┐Żes, jeux sur la nature... Ces animations se d´┐Żroulent

dans la Maison de l'Environnement et/ou sur les prairies

jouxtant celle-ci, ainsi que dans la for´┐Żt au Nord. Un sentier

p´┐Żdagogique semi-circulaire permet une premi´┐Żre d´┐Żcouverte du

site. Une station de ce dernier est ´┐Żquip´┐Że d'une longue-vue

permettant d'observer les oiseaux stationnant dans la corne

Nord de l'Etang.

L'A.B.P.N. propose ponctuellement des visites guid´┐Żes sur le

site du Malsaucy. Un projet d'extension du sentier p´┐Żdagogique, avec la

construction d'un observatoire pouvant accueillir des groupes, est en r´┐Żflexion.

|

| ´┐Ż |

Zone sensible pour les oiseaux : Zone sensible pour les oiseaux :

Cela correspond aux espaces dont la vocation est la protection

de la nature, et en particulier celle de l'avifaune. Cet usage

se traduit par une faible fr´┐Żquentation, essentiellement

constitu´┐Że de naturalistes. Cet espace est ´┐Żgalement le plus

soumis aux pressions des associations de protection de la

nature, comme l'A.B.P.N. |

|

| Une avifaune

riche sur l'´┐Żtang |

| ´┐Ż |

|

A usages multiples, conflits multiples´┐Ż: |

| ´┐Ż |

|

Les conflits d'usages´┐Ż:

Les principales interf´┐Żrences entre usagers mettent en cause

la vocation de protection de la nature d'une partie du site. Le probl´┐Żme vient

du fait qu'une partie du site est soumise ´┐Ż vocation multiple.

|

| ´┐Ż |

La navigation et la protection de la nature : La navigation et la protection de la nature :

Ce conflit porte essentiellement sur la corne Ouest de l'Etang

du Malsaucy. Historiquement, il faut se souvenir que cette zone ´┐Żtait

propos´┐Że avec la corne Nord comme zone de nidification prot´┐Żg´┐Że. Par souci

d'efficacit´┐Ż, les associations de protection de la nature ont concentr´┐Ż leurs

efforts sur la corne Nord. L'A.B.P.N. dans une ´┐Żtude de 1995 a inclus la corne

Ouest dans ´┐Ż la zone sensible pour les oiseaux ´┐Ż et a m´┐Żme demand´┐Ż son

rattachement ´┐Ż un arr´┐Żt´┐Ż de protection.

Cette ´┐Żtude met ´┐Ż plusieurs reprises l'accent sur le

d´┐Żrangement de la faune, notamment aviaire, occasionn´┐Że par la p´┐Żn´┐Żtration

d'embarcations dans ce secteur. Ce probl´┐Żme est accentu´┐Ż par la grande distance

de fuite des oiseaux d'eau du fait de la chasse se pratiquant sur les ´┐Żtangs

environnants.

Ce conflit est particuli´┐Żrement d´┐Żlicat car la richesse du

milieu naturel et les vents favorables dans la corne Ouest sont des arguments

motivant la navigation dans ce secteur.

|

| ´┐Ż |

Les ´┐ŻEurock´┐Żennes´┐Ż et la protection de la nature : Les ´┐ŻEurock´┐Żennes´┐Ż et la protection de la nature :

Ce conflit porte moins sur une atteinte directe du milieu

naturel que sur l'image de marque du site. En effet, la

superposition spatiale d'un festival rock et d'une zone

d'´┐Żducation ´┐Ż la nature s´┐Żme la confusion quant ´┐Ż la

signification du site.

D'une part, la Maison D´┐Żpartementale de l'Environnement

´┐Żduque les visiteurs au respect du milieu naturel au travers, entre autres,

d'am´┐Żnagements p´┐Żdagogiques incitant une attitude discr´┐Żte et disciplin´┐Że.

D'autre part, les ´┐ŻEurock´┐Żennes´┐Ż ont comme image de marque :

la libert´┐Ż et l'excentricit´┐Ż. Lors de cette manifestation, le site perd son sens

habituel ; les participants ne savent pas, pour la plupart, qu'ils c´┐Żtoient une

Maison de l'Environnement.

Cette confrontation est particuli´┐Żrement pr´┐Żjudiciable pour

la Maison D´┐Żpartementale de l'Environnement.

|

|

|

Un espace d´┐Żgrad´┐Ż apr´┐Żs le passage des festivaliers. Vue prise depuis la maison de l'environnement.

|

| ´┐Ż |

Plus marginalement, il existe un conflit entre l'usage ´┐Ż Protection de la nature

´┐Ż et celui ´┐Ż d'Education ´┐Ż la nature ´┐Ż´┐Ż:

Plus marginalement, il existe un conflit entre l'usage ´┐Ż Protection de la nature

´┐Ż et celui ´┐Ż d'Education ´┐Ż la nature ´┐Ż´┐Ż:

En effet, une minorit´┐Ż de naturalistes est oppos´┐Że au

d´┐Żveloppement d'activit´┐Żs p´┐Żdagogiques dans la partie Nord de

l'´┐Żtang. Toutefois, l'A.B.P.N. dans son ´┐Żtude de 1995 se

positionne clairement en faveur d'une utilisation p´┐Żdagogique de cette partie du

site et propose m´┐Żme divers am´┐Żnagements.

|

| ´┐Ż |

| Conclusion : |

|

Site f´┐Żd´┐Żrateur de

nombreuses activit´┐Żs de plein air, le Malsaucy allie ´┐Ż la fois d´┐Żcouverte et

protection de la nature, loisirs aquatiques et rassemblements festivaliers.

Sa configuration ne

permet pas totalement de cr´┐Żer des zones adapt´┐Żes ´┐Ż chaque activit´┐Ż, et en ce

sens, le conseil g´┐Żn´┐Żral s'efforce de concilier toutes les activit´┐Żs ensembles.

Ce site n'a pas ´┐Żt´┐Ż

cr´┐Ż´┐Ż pour cela, Historiquement, il devait nourrir une population soumise aux

´┐Żpid´┐Żmies et aux guerres, puis son r´┐Żle a chang´┐Ż en devenant une r´┐Żserve pour

l'alimentation des forges de Belfort. Son int´┐Żr´┐Żt li´┐Ż aux loisirs n'est

finalement apparu qu'apr´┐Żs la derni´┐Żre guerre mondiale.

Si son usage change,

sa morphologie ne change pas et des conflits apparaissent.

T´┐Żmoin et acteur de

l'´┐Żvolution de Belfort, il devient, par son cadre p´┐Żri-urbain, le lieu

privil´┐Żgi´┐Ż de loisirs d'une population grandissante.

Malgr´┐Ż les efforts de

r´┐Żflexion pour compartimenter ce site, on retrouve encore une superposition des

activit´┐Żs qui se marchent les unes sur les autres, ´┐Żcrasant les efforts de

pr´┐Żservation tour ´┐Ż tour.

Le site du Malsaucy

est finalement un espace repr´┐Żsentatif d'une soci´┐Żt´┐Ż qui mod´┐Żle ses paysages

selon ses d´┐Żsirs, multiples et parfois m´┐Żmes antagonistes.

|

| ´┐Ż |

|

|

Remerciements et bibliographie : |

|

Merci au Conseil

g´┐Żn´┐Żral pour ses sources, notamment David CODDET, technicien charg´┐Ż de

l'environnement.

Merci ´┐Żgalement ´┐Ż

Fran´┐Żois THIERY, enseignant au Lyc´┐Że agricole de Valdoie (90), pour les

informations et documents mis ´┐Ż notre disposition.

|

|

Ouvrages consult´┐Żs :

Vie et culture autour des ´┐Żtangs. Etude r´┐Żalis´┐Że par Mourab REBRAB. Conseil

G´┐Żn´┐Żral. 1996.

Am´┐Żnagement et gestion de l'espace par les soci´┐Żt´┐Żs humaines. F.T.

Etude de milieux naturels et plan de gestion du Malsaucy. Conseil g´┐Żn´┐Żral du territoire de

Belfort.

R´┐Żalisation du document :

HOU´┐ŻL C´┐Żdric´┐Ż2002/2003´┐Ż´┐Ż D.U. Paysage et am´┐Żnagement de l´┐Żespace´┐Ż

C.U.F.C.O. ANGERS - Mise ´┐Ż jour : Patrick Girault mai 2009 |

| ´┐Ż |

|

´┐Ż

´┐Ż

´┐Ż

´┐Ż |

| |